釜屋百年の歴史

海に行けば水を、山に行けば木を

草創期

--『「釜屋」の屋号出現』--

「釜屋」という屋号が近藤家の系図に現れるのは、天保4年に亡くなった善右衛門からである。 檀寺の臨済宗普應寺が所蔵する過去帳から近藤家の系譜を辿ると、その筆頭に、近郷の小倉村から須賀川に移り住み寛延3年に没した作兵衛があり、善右衛門はそれから数えて五代目にあたる。善右衛門は油問屋の服部家(ランプ釜屋)から妻を娶(めと)り、それを機に「釜屋善右衛門」を名乗るようになったと思われる。次いで半兵衛が二代続いた後、忠吉の時代に至る。この忠吉こそ、現在の釜屋の祖、延次郎の実父である。なお善右衛門、初代半兵衛、二代目半兵衛は「釜屋」と名乗る米穀商を営んでいたと思われる。

--『延次郎の父 忠吉の時代』--

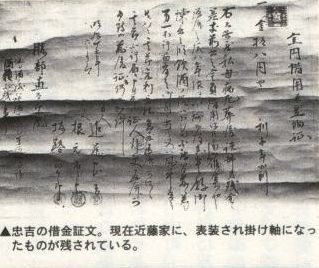

現在の近藤家には、二代目半兵衛の後を継いで家業の米穀商を営んでいた忠吉が、明治16年6月に服部家から金18円也(少し後の時代の教員の初任給が5円という)を借用した際に交わした借金証文(主な内容は葬儀代の費用となっている)が残されている。 三代の栄華が忠吉の代で衰退してしまったのは気の毒であるが、忠吉の息子たちの代に見事に釜屋復興がなし遂げられたのである。忠吉の息子には昇之助、延次郎、半三郎の三人がおり、この「仲良し三兄弟」が釜屋の建て直しに挑んだのである。

初動期

--『釜屋復興に向けて』--

釜屋復興のきっかけとなったのは、明治24年の須賀川大火であった。大火が衰退した近藤家に追い討ちをかけるように襲ったのである。

明治24年5月16日の深夜、須賀川の1商家から上がった火の手は、火勢を強めて全焼家屋595戸、半焼181戸に、土蔵も全焼114戸、半焼76戸を数える被害を与えた。この火災により、須賀川商人が江戸時代以来代々築きあげてきた経済基盤のおおかたが失われ、町の経済活動の多くは頓挫し、「町発展の覇気」は奪われた。

大火が釜屋を避けて通るはずもなかった。忠吉の家族5人は無事であったが、住まいも店、蔵も全て焼失し、すでに傾きつつあった見代ではあったが、一から出直すしかなかった。しかし、忠吉には再建に立ち上がる意欲も気力も毛頭なく、翌25年3月21日に隠居し、家督を長男である昇之助に譲った。満年齢で忠吉43歳、昇之助17歳、延次郎13歳の時である。

--『仲良し三兄弟』--

須賀川大火後、代々の家業である雑穀の商いはこのとき休業状態であったろうが、長男の昇之助はすでに働きはじめていた。そこに学業を終えたばかりの次男延次郎が、そして3年後には三男の半三郎が加った。

三人は天秤棒と籠を担ぎ近在の農家をまわり、町で卸すことができる品物であればどんな物産でも買い集めた。家族の日々の糧を得る為に、春蚕の季節には繭を、麦秋には麦を、庭先で鶏を飼う農家からは卵を、竹林のある家からは竹の皮をと、少しづつでも買い求め、量を整えて問屋に売りさばいた。

当時の新聞は三人を「親孝行な仲良し三兄弟」ともてはやしたが、当然のことながら、三人には釜屋再建の思いが胸中にあった。

三人はせっせと農村を渡り歩き、季節季節の品々を仕入れ、各種問屋に卸した。日夜商売に精魂を傾け、住まいを現在の近藤準一(現㈱釜屋代表取締役)宅の場所に移し、それまで住んでいた場所(現須賀川信用金庫大町支店付近)に仕入商品を収納する蔵を建て、生活と家業の拠点を再建した。こうして棒手振り家業から問屋へと転じ、釜屋を大きく安定したものにしようと志した。

--『「釜昇」と「釜忠」=釜屋百年の起点=』--

東北本線の鉄道敷設工事は明治19年に須賀川に達し、町の西外れに須賀川停車場が竣工した。翌20年7月16日、黒磯-郡山間が開通し、蒸気機関車が須賀川停車場に到着した。大火のあとの須賀川は、街道筋の宿場町から鉄道時代の町への生まれ変わる、新しい時代を迎えようとしていた。

昇之助はこの時代の転換期を最大限に活かそうとした。これまでのような農家の副業的な季節産物を買い集めること以外に、開通間もない東北本線を利用し、遠隔地の目新しい商品を揃えて商売することを思案し始めたのだ。

そして明治34年、昇之助は新しい事業を興すため釜屋から独立し、本町に店を構え、斬新な物産を商い始めた。これからの釜屋の商いは、この年嫁を娶った延次郎と半三郎の二人体制で継続・拡大していくことになる。昇之助26歳、延次郎22歳、半三郎19歳の時である。

ところで「独立」といっても、昇之助は釜屋の枠内から離れたわけではなく、昇之助の新しい店を「釜屋近藤昇之助」と名乗り「釜昇」と呼ばれた。それに対し延次郎の釜屋は、父忠吉の名をもらい「釜屋近藤忠吉」、通称「釜忠」と名乗った。

なお、近藤家の家系では、釜昇が本家、釜忠が分家にあたるが、商売上は、釜忠が釜屋本店、釜昇が支店とされた。

※※ここでは昇之助が独立し、延次郎が中心となって新生釜屋が一歩を踏み出したときを「釜屋百年」の起点としている。現在の釜屋は、この延次郎釜屋(釜忠)が戦争や不況をくぐり抜け、その息子や孫や曾孫たちが家族そして従業員と一体となり、延次郎の意を汲んで発展させてきたものである。

--『延次郎の釜忠経営』--

釜昇と釜忠、二つの釜屋が競いながら順調に成長を続けているとき、大正7年11月第一次世界大戦が終わった。ヨーロッパの戦争は日本の産業界を空前の活況に導き、なかでも鋼鉄業に飛躍的な成長をもたらした。銑鉄の生産が急増したことで、屑鉄(スクラップ)の需要が一挙に高まり、延次郎は釜忠の営業品目に屑鉄の売買を加えた。その後、鋼鉄業をめぐる環境は多難で低迷するが、軍需の拡大により好況に転じ、製鉄原料としての屑鉄の消費量は増加を続け、大きな市場が成立した。そのため釜忠の商いの中でも次第に屑鉄の比重は増していった。屑鉄の買い入れを始めると、空瓶・古布・古紙など今でいうリサイクル商品が次々と搬入され、商いは資源回収問屋の様相を少しずつ強めていった。

ただ太平洋戦争が始まり仕入れが滞るようになると、釜忠は以前同様、季節季節の物産を中心に商いをしており、その主要商品は卵であった。鶏卵の卸は、人から「たまご釜屋」と言われるほど拡大していた。なお季節物産の取引はその後昭和42年に釜屋(釜忠)が株式会社になる頃まで続くが、これは近隣の畑作に従事している人たちにとって農閑期における大切な現金の収入源となり、また出稼ぎ対策の一助になっていた。

釜忠には数棟の「蔵」がうち一棟を住まいと事業所にし、周囲には「蔵方(従業員)」の住む長屋があった。屑鉄、古布、古紙、空瓶などの売買は主に「蔵」で行い、延次郎は、釜忠の「伝統商品」は「店」で仕切り、屑鉄や古紙、空瓶など県下全域に広がった新しい商品「蔵」で仕切るといる体制を整え、自分は小口で仕入れた商品をまとめて卸す外商いに専念していた。東京や横浜へ頻繁に出ては屑鉄や非鉄金属屑の市況や古紙の相場に通じ、須賀川での取引に有利にし、屑鉄軍需の拡大期に際会して釜忠の商売を新しい分野へシフトし始めた。

--『釜昇の商い』--

昭和初期には十人ほどの番頭と、数多くの丁稚・女中たちが店内狭しと立ち働いており、釜昇は一大商店に変貌していた。商品は桶・ざる・箒(ほうき)・馬具などの装備品や石油などの荒物と北海道産新巻鮭や東京の製菓会社と契約したビスケットやサイダー、缶詰などの食品の二本立てであった。こうした商品を小売りはもちろんのこと、町内や近在の小売商に卸す問屋業も営み、釜昇は着実に利益を上げていた。釜屋近藤家の長男として弟二人の協力を得ながら、釜屋復興の野望はこのように結実したのである。

--『戦時の釜忠』--

延次郎には子宝に恵まれたが、半三郎には子供がなかった。そのため延次郎は実子を養子縁組させることにしたが、長男が夭折したため、次男の正一を残して三男忠三を半三郎の養子にした。

正一は須賀川商業高校を卒業すると、「若いうちは他家の飯を食うべし」と延次郎の信念に基づいて福島市の薮内金物店に奉公した後、昭和10年21歳になって釜忠の人間になった。しばらく延次郎と共に働き、後継者として学ぶべきものを学ぶ日を過ごした。そして昭和16年3月に結婚したが、その年の9月に入隊し戦地へ出向いた。

戦争中は原料としての屑鉄の供給は国家的な課題となっていた。わが国の鉄鋼業が軍需に大きく偏ったために国内にストックが生まれず、鉄屑市場を絶えず逼迫させていたのである。 このような状況の中、昭和16年に県南の同業者が一同に会して県南資源回収問屋組合を結成すると、延次郎は請われて組合長に就任した。組合は国の呼びかけに応えて実施する金属類等の献納運動に協力し、供給された金属類等の買い上げなどに関わっていた。 また延次郎は陸軍より東北養兎聯合会の岩瀬郡副支部長に任命されるとともに集荷業者に指定され兎の皮の集荷に翻弄されていた。

伸展期

--『正一の時代』--

戦後の釜忠では、正一が帳場を預かり忠三が専ら営業にまわっていた。そうした中、昭和34年3月30日、正一は延次郎と改名した。二代目釜屋近藤延次郎の襲名である。釜屋再興を成し遂げた父の名を戴き、家業を守る決意の表明である。

終戦により膨大な鉄屑が大量かつ安価な鉄屑が吐き出されたが、生産された鉄鋼の大部分が海外へ輸出され、国内の鉄屑の発生が限られたため鉄屑市場に高値を呼んだ。こうした動きは釜忠に有利に動き、昭和35年大町88にスクラップ処理専用施設を増設し、大量処理のための施設を整備することができた。

また古紙の需要も伸び続けた。釜忠では、油圧梱包機などない時代、縄を使い、手と体を使い、汗と埃まみれになりながら働いていた。以前は仲買人として働いていたものが転業してボロ布や古紙の回収に当たるとともに、市内の煙草専売公社須賀川工場から出るたばこ葉梱包紙やときわ印刷から出るヤレ紙など、ロットの大きい古紙回収に一層特化し、他県の原料問屋や製紙メーカーへ貨車で、のちにはトラックで輸送を繰り返して取り引きを拡充した。

--『株式会社釜屋へ』--

昭和42年、二代目釜屋半兵衛(明治18年没)から数えても優に百年を越す個人商店の時代と決別し、会社組織に改組して株式会社釜屋とした。初代代表取締役社長には二代目延次郎が就任した。このときは、長男準一が花巻市の今弘商店での修業を終えて釜屋に入社し社長を助けた。 再スタートした釜屋は、幸いにも順風満帆で、昭和48年のオイルショックの折にもさらに追い風を得て業績を伸ばした。スクラップも古紙も共に価格急騰の有利な環境にあって、準一と、新たに釜屋経営に参加した忠三の長男孝一は互いに手腕を発揮して利益をもたらした。こうした折、社長が病気治療で入院し、社業に専念できないのを苦慮した取締役会は昭和51年に代表取締役を準一に替えた。昭和52年には二代目延次郎の次男、準一の弟修二が経営に参加し、明治期の「昇之助-延次郎-半三郎」体制になぞらえる「準一-修二-孝一」の三人体制で、時代の要請に応える事業の整備を進めていくことになる。

平成18年現在、孝一は専務取締役としてスクラップ関連の、修二は常務取締役として古紙関連の経営を実質的に引っ張っている。 ちなみに、釜屋では他家に修業に出すのが最良の人間教育だとする初代延次郎の人材教育法が引き継がれて準一が花巻市の今弘商店で学んだように、孝一は神奈川県平塚市のスクラップ処理専門の㈱門倉商店で修業し、修二は東京の㈱国光で古紙再生処理の先端技術を学んできたのである。

--『更なる発展へ』--

昭和30年代、40年代の高度成長期に業務の拠点だった「蔵」の古紙工場は、47年大規模な油圧圧縮梱包機を導入するために、市内森宿向日向に製紙工場を新設して移転した。さらに市内大町のスクラップ工場は、51年新たに市内森宿ヒジリ田に1800坪の土地を得て鉄スクラップセンターを新設した。同センターの工場にはギロチン機、大型プレス機ほかクレーンを設置し、メーカー側の処理方式に対応する加工処理施設を整備した。現在では約3000坪に拡充され、釜屋の主力工場として稼動している。また古紙部門では平成元年に製紙原料工場が郡山に進出し、平成10年には会津若松市に事業所を置いた。 また昭和40年に鉄鋼業界に鉄屑購入に際し商社の仲介を求める声が高まったため、釜屋のスクラップ部門は株式会社となった直後の昭和42年に専門商社の岡谷鋼機と取引契約を結んだのを皮切りに、50年には日商岩井、53年には三井物産と、総合商社とのつきあいも始めるようになった。現在ではスクラップの90%が商社を経由してJFE条鋼仙台製造所などに搬入されている。ただ古紙部門は商社の仲介はなく直納の体制を維持し、現在では丸三製紙やいわき大王製紙などに納めている。

近年、産業廃棄物が社会問題化するなかで、昭和60年から釜屋は厚生省認可の「廃棄物処理業」の業種にも進出した。また平成13年に家電リサイクル法が制定されると、釜屋は福島県内5ヶ所の「指定引取場所」の一つに指定され家電回収に努めている。 そして「準一-修二-孝一」時代の次を担う人材が釜屋の経営に参加しつつある。準一の長男宏樹が、三年間の日商岩井鉄鋼リース㈱での社会勉強を終え平成10年に、また、修二の長男邦夫が平成16年にそれぞれ新しい感覚を持って釜屋に入社してきた。これからの新しい人材が次の「釜屋百年史」の新たなる起点なることを期待したい。

終わりに

釜屋は今日、初代延次郎時代の釜忠の商いから製鉄原料と製紙原料の収集加工に収斂・特化したが、そこには家業から事業への長い苦闘の軌跡があった。それを一身のうちに果たした先人と、その人を支えた方々に深く畏敬の思いを伝えたい。そして、今を生きるものとしてわれわれは、わが国と世界が真剣に求める循環型社会の構築に微力を尽くしたいと思う。

タイトルについて

タイトル「海に行けば水を、山に行けば木を」は、初代延次郎の座右の銘「海に行けば水を大事にすること、山に行けば木を大事にすること」からとったものです。近年、循環型社会が叫ばれ、ものを大事にすることが求められていますが、この銘はまさにそのことを表しています。現在釜屋はリサイクルを通して社会とかかわり合いをもっていますが、それは初代延次郎の意思を引きついだものといえます。